Free Culture?

Free Culture?

Rahel Aima

Earlier this year, I visited Doha’s Museum of Islamic Art. The I.M. Pei-designed building is immediately stunning in its synthesis of different Islamic styles, particularly the muqarnas of its interior dome. What stuck with me was the enviable breadth and quality of works on display, which brought together art and artefacts from across the Muslim world, with an emphasis on Iran and South Asia. And especially how, unlike the Elgin Marbles and Rosetta Stone at the British Museum, the Nefertiti bust at Berlin’s Neues Museum, or the Met’s entire Islamic wing, these objects somehow felt right, as if they’d somehow come home. I thought about the reports that a good portion of the objects looted from Iraq, and more recently, Syria now end up here, or in other Khaleeji collections, and that perhaps it’s not the worst thing in the world.

Now imagine an encyclopedic museum filled with a similar collection drawn from the history of Christian civilizations (perhaps the eye trips at this phrase, given the assumption that “civilization” without any modifier implies Christianity, kind of like describing a person as White). Somewhere heavily Christian but relatively peripheral to that tradition, like Port Moresby, Papua New Guinea, or perhaps Valletta, Malta if you wanted a city closer to the birthplace of the religion. It’s a faintly ludicrous supposition, but Qatar’s links to the treasures of the wider Islamic world are arguably just as tenuous. Yet the museum’s website boasts all the weaponized first person plurals that you might expect to find mortaring such an enterprise. “Safeguarding our material culture is essential to sustaining our heritage”, for example, nods to the idea of the global cultural commons that underwrites the encyclopedic or universal museum, even as it begs the questions of whose culture, and whose heritage. At first blush, it is hard to argue against the idea of the global commons. Petrowaste, running the gamut from plastic microbeads to oil spills, is clogging up the Earth’s oceans and asphyxiating its denizens. The ozone layer is increasingly depleted, and that’s to say nothing of industry’s devastating effects on terra firma. It follows that only through countries and extragovernmental organizations working together on an international scale can such an extractive tragedy of the commons be avoided, and the world’s natural resources preserved for future generations. Extend the idea to a more immaterial understanding of the global commons predicated on a shared cultural heritage, however, and things begin to approach the stickiness of frog saliva.

The problem with the idea of the global cultural commons is that it assumes a global cultural patrimony. As a concept, it boasts all the feel good solidaristic vibes of Woodie Guthrie’s protest folk classic “This Land is Your Land”. Notably, Guthrie took the tune from an older Carter Family tune called “When the World’s on Fire”, yet ironically for much of the world’s population, the world never stopped burning. And like Guthrie’s song, the idea of a global cultural patrimony conveniently elides the asymmetric power dynamics, deprivations, and outright loot-and-pillaging of settler and other types of colonialism. Ironically for a song that explicitly criticizes private property and the enclosure of the commons, its refrain of “this land was made for you and me” suggests the Christian Zionist slogan of “a land without people for a people without a land”. Except like the Palestinians that once inhabited modern Israel, America — among many other states — is built on the systematic eradication, in one form or another, of a native population. A more contemporary analogy might be people who rush to write “First!” in comment sections, ignoring those in the greys—those without enough cultural capital; those who might be unverified or not even recognized as human.

In 1968, folk singer and social activist Pete Seeger met Lakota Sioux chief Henry Crow Dog, who pointed out the same disparity.

Chagrined, Seeger immediately added a verse to his version of the song that looked to represent a Native American perspective: “This land is your land, but it once was my land / Until we sold you Manhattan Island / You pushed our Nations to the reservations; This land was stole [sic] by you from me”. Were he to write it today, one hopes Seeger might consider not speaking for—from the lived experiences of others under the rubric of inclusivity and diversity. Despite all this, I do love the song, even as I’m surprised to find that the title is not, in fact, “This Land is Our Land”. Because implied here, again, are those weaponized first person plurals: if it’s yours and mine, then surely it must be for everyone? For us? And who is us?

Now consider public space in an American city. It might be best understood not by who it includes but those it seeks to keep out, from the homeless to those playing music too loudly, walking dogs, drinking in public, or just dressed the wrong way. Depending on who you are, doing some things in public may even get you killed: wearing a hoodie or selling loosies on the street, CDs outside a supermarket, holding a fake gun, leaving your bachelor party on the morning of your wedding, driving with a broken tail light, walking towards police, or walking away from police. Land, unless you’re an Oregonian rancher, follows a similar pattern. To even be in America as a non-citizen requires a passport (but not a Syrian, Iranian, Sudani, Libyan, Somali, or Yemeni one), and documentation of funds, family or business ties, evidence of your tourist itinerary, and above all, a verifiable intent to leave.

This land may be for everyone, but it’s accessible to a privileged few. From internet access to the ability to travel to and pay for entry into the institutions that house the material cultures of past civilizations, the global cultural commons works in much the same way. The thing about expropriation to the commons is that it assumes some sort of reversal, a regaining of what was once collectively owned and shared but lost. Yet when you’re asserting ownership over something that never belonged to you, it begins to look more like eminent domain, except without compensation and a contested sense of a public good. Not everyone gets to be a member of these public's.

A Venn diagram of people who support the idea of a cultural commons and those who think cultural appropriation is unsavoury would, I suspect, feature a fair amount of overlap. Yet it’s hard to reconcile a belief that Urban Outfitters should not be selling Navajo printed hip flasks and underwear, that a Texan company should not be trying to patent the word “Basmati”, that (primarily but not exclusively white) people shouldn’t wear chopsticks or bindis or headdresses or gel their baby hairs, that Katy Perry just shouldn’t; the list goes on with one that posits all of these things as a shared human cultural heritage. Earlier this summer, indigenous delegates from 189 countries convened in Geneva as part of a United Nations special committee to advocate for banning cultural appropriation worldwide, yet whether their efforts will result in any legislation and whether that legislation will, unlike the UN’s International Criminal Court, be symmetrically enforced on a global scale, remains to be seen. The very physicality and integrity of material cultures as objects seem to make them especially fraught in the discourse around cultural appropriation. Or perhaps it’s that these objects cannot be readily consumed, and sometimes even exhumed, the way that cuisine, music, dance, martial arts, and especially language are, all of which point to what happens when culture becomes data. Yet the thing about data, at least in its digital iterations, is that its attribution tends to be built in. Embedded in the files themselves is metadata, which the states of Arizona and Washington have recently ruled to be public record. Creative Commons and similar licenses, meanwhile, give creators a fine level of control over the commercial circulation and derivative iterations of their works. Crucially, the creator(s) retains these rights after their works enter the commons. Although legislation like the Native American Graves Protection and Repatriation Act provides some recourse, the same is rarely true for cultural objects.

In September 2016, the ICC set a remarkable precedent by passing a nine-year sentence on Malian militant Ahmad al Faqi al Mahdi for orchestrating attacks on nine of Timbuktu’s mosques and mausoleums in 2012. He was charged with a war crime, the first time for an act of cultural destruction. While the ICC has indicted some 42 people to date, only three have been charged. Everyone indicted thus far has been an African, inciting suspicions of bias that has resulted in South Africa and Burundi withdrawing from the court, and the African Union exhorting all its member states to follow suit.

Herein lies the problem (among many) with the ICC: for a genocide or war crime or crime against humanity to be even investigated in the first place, a state has to ratify the Rome Statute which established the court. Countries like the United States or Russia, which are not signatories, cannot be prosecuted. On the level of cultural terrorism, the situation is exacerbated by the fact that neither Iraq nor Syria, whose ancient buildings and artefacts are systematically being destroyed by ISIS, are party to the ICC.

Introducing the catalogue for the inaugural 2010 exhibition at Doha’s Mathaf, “Sajjil: A Century of Modern Arab Art”, curators Nada Shabout, Wassan al-Khudairi, and Deena Chalabi write: “Qatar’s aim is to highlight the Arab and Islamic relationship, important agencies for the country’s constructed image and history, as increasingly relevant for the local as well as the global”. You would be hard pressed to find such an open acknowledgement of the country’s image and historical construction less than a decade later, but the sentiment still remains. It’s worth emphasizing that Qatar, along with comparable Gulf city states like the UAE, is in no way unique here. This retrofitting of a civilizational genealogy as a means of self-inscription within global history is an extension of the same phenomenon that arbitrarily posited the glories of the ancient Greeks and Romans as the fount of Western civilization and tried, through what has come to be known as the Hametic Hypothesis, to argue the ancient Egyptians and other African civilizations must have had Caucasian roots. Still, the Gulf states’ drawing up of civilizational genealogies is happening today, and works through deploying contemporary technologies which make it all the more fascinating.

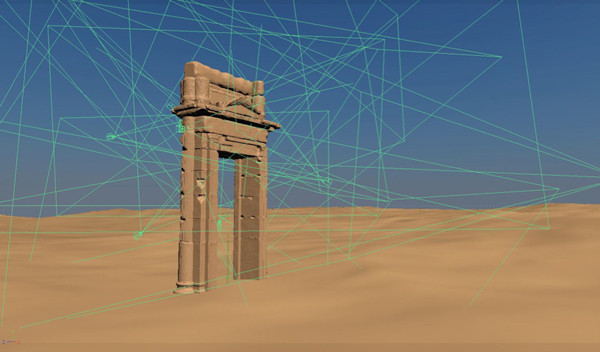

Whereas Europe might have favoured scientific racism as a technological aide, these days we instead see 3D printing widely deployed as an attempt to preserve and even reconstruct monuments and relics destroyed by ISIS. Take the Institute for Digital Archaeology (IDA), a collaboration between Oxford and Harvard universities and the UAE’s Museum of the Future and its recreation of a razed Palmyran arch. The sintered arch has spent the last year touring intergovernmental summits from its unveiling in Trafalgar Square, London, to its most recent stint at this year’s G7 summit in Florence, with stops in New York and Dubai (one wonders whether such heritage objects will become de rigueur at such events, like one of Taryn Simon’s political summit flower bouquet portraits). A report from the arch’s New York showing suggests sticking points of attribution, access, and enthusiastic link forging as exemplified in a snippet from the IDA’s executive director Roger Michel’s speech: ‘New York has thrived in exactly the same ways as Palmyra — as a centre of commerce, of art, of technology, of learning. Everything about Palmyra that was great is what is great about New York City’. Projects like the IDA’s raise interesting questions about the fungibility of these buildings and artefacts. We may see it as the logical next step in the economy of casts and copies that have long characterized Western institutions. But who — if anyone — owns that arch and that heritage, especially with the original destroyed? (Just as the idea of the commons is continually under threat of appropriation by the forces of capital, we might begin to wonder whether adverse possession, or squatter’s rights, are next.) Disputed objects from more recent memory, like art from Japanese internment camps or works looted during the Holocaust are beginning to be returned, but thus far there seems to be an implicit statute of limitations on the spoils of colonialism.

A particularly insidious phenomenon in this vein is that of virtual repatriation, which extends the paternalist preservationist impulse of major museums to exploit the space between ownership and access, working to restructure cultural patrimony in much the same way that the rise of streaming services and e-books has done with music and literature.

What even is the artefact or monument in the age of shanzhai, of 3D printing? And what of its spiritual value to a community? Perhaps it’s worth thinking of the P2P file sharing model of programs like Napster or Soulseek which is, along with Wikimedia, open-source software and open-access publishing, and held up as an example of an information or knowledge commons. It works because its users — each a member of those particular commons — distribute both resources (bandwidth, for example) and risk. Like a shared fridge, users can choose what they put into the commons. In the realm of culture, however, people very rarely have that choice. The same distribution of resources and risk happens here, but with decades and sometimes centuries of temporal lag: these cultural objects survive despite an often bloody history of coercion and forced assimilation. Downloading bootleg bhangra mixes today can get you a summons, but wearing a turban in Trump’s America might get you shot. Information, and data might want to be free, but what does culture want?

This article appeared first in e-flux in the series Future Public, a collaboration between the New Museum’s IdeasCity initiative and e-flux Architecture for IdeasCity New York, 2017. https://www.e-flux.com/architecture/future-public/151954/free-culture/

De la culture libre

Rahel Aima

Plus tôt cette année, j’ai visité le Musée d’art islamique de Doha. Dessiné par I. M. Pei, le bâtiment impressionne d’emblée par sa synthèse des différents styles islamiques, et notamment par les muqarnas de son dôme intérieur. Ce sont l’ampleur et la qualité enviables des œuvres exposées, regroupant des œuvres et objets d’art du monde musulman, en particulier d’Iran et d’Asie du Sud, qui m’ont le plus marquée. J’ai surtout été frappée par le fait que, contrairement aux marbres d’Elgin et à la pierre de Rosette au British Museum, au buste de Néfertiti au Neues Museum de Berlin ou à toute l’aile islamique du Met, ces objets semblaient à leur place, comme s’ils étaient de retour chez eux. Ce faisant, je gardais à l’esprit les rapports selon lesquels une bonne partie des objets pillés en Irak, et plus récemment en Syrie, se retrouvent maintenant ici, ou dans d’autres collections issues de la péninsule arabique, et que ce n’est peut-être pas le pire qui puisse leur arriver.

Essayez de vous imaginer un musée encyclopédique rempli d’une collection similaire puisée dans l’histoire des civilisations chrétiennes. (Cette phrase vous a peut-être fait tiquer, étant donné l’hypothèse que, sans qualificatif, le terme « civilisation » désignerait par défaut le christianisme, un peu comme si l’on partait du principe qu’une personne lambda était blanche). Imaginez-le à un endroit imprégné de la foi chrétienne mais relativement périphérique à cette tradition, à l’instar de Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou encore de La Valette à Malte si vous préférez une ville plus proche du berceau de la religion. Cette supposition vous semble quelque peu ridicule ? Les liens du Qatar avec les trésors du monde islamique au sens large sont sans doute tout aussi ténus. Pourtant, le site Web du musée affiche tous ses textes à la première personne du pluriel. Ce qui n’est pas surprenant dans le cadre d’une telle entreprise. « La conservation de notre culture matérielle est essentielle à la sauvegarde de notre patrimoine », par exemple, fait référence à l’idée d’un patrimoine culturel mondial qui sous-tend le musée encyclopédique ou universel, alors même qu’il soulève la question de l’appartenance de cette culture et de ce patrimoine.[1]

Difficile, au premier abord, de s’opposer à l’idée du patrimoine mondial. Les déchets pétroliers, qui vont des microbilles de plastique aux déversements d’hydrocarbures, inondent les océans et asphyxient leurs habitant.e.s. La couche d’ozone se réduit à peau de chagrin, sans parler des effets dévastateurs de l’industrie sur la terre ferme. Aussi, seule une collaboration des pays et des organisations non gouvernementales à l’échelle internationale permettra d’éviter une telle tragédie extractive des biens communs et de préserver les ressources naturelles du monde pour les générations futures. Élargissez l’idée à une compréhension plus immatérielle des biens communs mondiaux fondés sur un patrimoine culturel commun, cependant, et les choses commencent à s’apparenter à l’adhésivité de la salive de grenouille.[2]

Le problème avec l’idée d’un bien commun culturel mondial est qu’il suppose un patrimoine culturel mondial. Ce concept s’enorgueillit de tous les bons sentiments que l’on retrouve dans la chanson folk protestataire classique « This Land is Your Land » (Cette terre est ta terre) de Woody Guthrie. Guthrie a repris la mélodie d’une ancienne chanson de la Carter Family intitulée « When the World’s on Fire » (Lorsque le monde brûle). Ironie du sort : pour une grande partie de la population mondiale, le monde n’a jamais cessé de brûler. Au même titre que la chanson de Guthrie, l’idée d’un patrimoine culturel mondial fait commodément l’impasse sur les dynamiques asymétriques du pouvoir, les privations et le pillage pur et simple des colons et d’autres types de colonialisme. Ironiquement, pour une chanson qui critique explicitement la propriété privée et la clôture des biens communs, son refrain, « cette terre a été faite pour vous et moi », laisse transparaître le slogan sioniste chrétien « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Sauf que, comme les Palestiniens qui ont autrefois habité l’Israël moderne, l’Amérique (et de nombreuses autre nations) est construite sur l’éradication systématique, sous une forme ou une autre, d’une population autochtone. Une analogie plus contemporaine pourrait être celle de personnes qui se précipitent pour écrire « Premier ! » dans la section des commentaires, ignorant celleux qui sont grisés, c’est-à-dire celleux qui ne possèdent pas un capital culturel suffisant ; celleux qui pourraient ne pas être vérifié.e.s, voire ne pas être reconnu.e.s en tant qu’humain.e.s à part entière.

En 1968, le chanteur folk et activiste social Pete Seeger avait rencontré le chef sioux Lakota Henry Crow Dog, qui avait déjà souligné la même disparité. [3] Chagriné, Seeger ajouta immédiatement un couplet à sa version de la chanson qui tentait d’exprimer une perspective amérindienne : « This land is your land, but it once was my land / Until we sold you Manhattan Island / You pushed our Nations to the reservations; This land was stole [sic] by you from me. » (Cette terre est ta terre, mais elle était mienne auparavant / Jusqu’à ce que nous te vendions l’île de Manhattan / Tu as poussé nos nations dans les réserves ; Cette terre m’a été volée par toi.) S’il devait l’écrire aujourd’hui, espérons que Seeger ne se fasse pas porte-parole des autres (et à partir des expériences vécues par d’autres) au nom de l’inclusivité et de la diversité. Malgré tout, j’adore cette chanson, même si je suis surprise de constater que le titre ne soit pas plutôt « This Land is Our Land » (Cette terre est notre terre). Encore une fois, on lit entre les lignes ces armes à la première personne du pluriel : si cette terre est vôtre et mienne, elle doit certainement appartenir à tout le monde ? À nous ? Mais qui est nous ?

Pensez maintenant à l’espace public d’une ville américaine. Celui-ci peut être mieux compris non pas par celleux qu’il inclut, mais par celleux qu’il cherche à tenir à l’écart, des sans-abris à celleux qui jouent de la musique trop fort, promènent leurs chiens, boivent en public ou s’habillent simplement de la mauvaise façon. Selon qui vous êtes, faire certaines choses en public peut même mener à votre mort : porter un sweat à capuche ou vendre des cigarettes dans la rue, des CD à l’extérieur d’un supermarché, tenir une arme factice, quitter votre enterrement de vie de garçon le matin de votre mariage, conduire avec un feu arrière cassé, marcher vers un policier, ou vous en éloigner. À moins que vous ayez un ranch en Oregon, la terre suit un modèle similaire. Avant même de pouvoir être en Amérique en tant que non-citoyen.ne, il faut un passeport (mais pas un passeport syrien, iranien, soudanais, libyen, somalien ou yéménite), des justificatifs de vos fonds, des liens familiaux ou commerciaux, des preuves de votre itinéraire touristique et, surtout, une intention de partir vérifiable.

Cette terre a beau appartenir à tout le monde, elle n’en reste pas moins accessible qu’à quelques privilégié.e.s. De l’accès à Internet à la capacité de voyager et de payer pour entrer dans les institutions qui abritent les cultures matérielles des civilisations passées, le patrimoine culturel mondial fonctionne de manière similaire. Le problème de l’expropriation des biens communs, c’est qu’elle suppose une sorte de retournement de situation, une reconquête de ce qui était autrefois une propriété collective et partagée, désormais perdue. Pourtant, lorsque vous revendiquez la propriété de quelque chose qui ne vous a jamais appartenu, cela commence à ressembler davantage à un domaine éminent, sans compensation et avec une acception contestée du bien public. Tout le monde ne devient pas membre de ces espaces publics.

Un diagramme de Venn recoupant les personnes qui appuient l’idée d’un patrimoine culturel commun et celles qui pensent que l’appropriation culturelle est déplacée présenterait, je pense, un certain chevauchement. Pourtant, il est difficile de concilier la croyance selon laquelle Urban Outfitters ne devrait pas vendre des flasques et des sous-vêtements à imprimé Navajo, (tout comme le fait qu’une entreprise texane ne devrait pas essayer de breveter le mot ‘Basmati’, que les gens (principalement mais pas exclusivement blancs) ne devraient pas mettre de baguettes dans leur cheveux ou arborer des bindis, des coiffes ou mettre du gel sur leurs ‘baby hair’, à l’instar de Katy Perry ; et la liste est longue) avec l’idée que tous ces éléments font partie d’un patrimoine culturel humain partagé. Plus tôt cet été, des délégué.e.s autochtones de 189 pays se sont réuni.e.s à Genève dans le cadre d’un comité spécial des Nations Unies pour plaider en faveur de l’interdiction de l’appropriation culturelle dans le monde entier. Reste à voir si leurs efforts aboutiront à une législation, et si cette législation sera appliquée de manière symétrique à l’échelle mondiale, contrairement à la Cour pénale internationale de l’ONU.[4]

La physicalité et l’intégrité mêmes des cultures matérielles en tant qu’objets semblent les rendre particulièrement chargées dans le discours sur l’appropriation culturelle. Ou peut-être est-ce parce que ces objets ne sont pas prêts à la consommation, voire parfois à l’exhumation, comme le sont la cuisine, la musique, la danse, les arts martiaux et surtout le langage. Tous ces éléments mettent le doigt sur ce qui se passe lorsque la culture se transforme en données. Pourtant, le problème des données, dans leurs itérations numériques tout du moins, est que leur attribution tend à être intégrée. Les métadonnées, que les États de l’Arizona et de Washington ont récemment déclarées publiques, sont intégrées aux fichiers-mêmes. Creative Commons et d’autres licences similaires, quant à elles, donnent aux créateur.rice.s un niveau élevé de contrôle sur la circulation commerciale et les itérations dérivées de leurs œuvres. Ainsi, le.la(s) créateur.rice(s) conserve(nt) ces droits après l’entrée de ces œuvres dans le patrimoine commun, élément crucial. Bien que des lois telles que le Native American Graves Protection and Repatriation Act prévoient certains recours, il en va rarement de même pour les objets culturels.

En septembre 2016, la CPI a créé un précédent remarquable en condamnant le militant malien Ahmad al Faqi al Mahdi à neuf ans de prison pour avoir orchestré des attaques contre neuf mosquées et mausolées de Tombouctou en 2012.[5] Il a été accusé d’un crime de guerre, la première fois pour un acte de destruction culturelle. Bien que la CPI ait inculpé quelque 42 personnes à ce jour, seules trois ont été condamnées. Toutes les personnes inculpées jusqu’à présent étaient des Africain.e.s, ce qui a suscité des soupçons de partialité et, par conséquent, a conduit l’Afrique du Sud et le Burundi à se retirer du tribunal, et l’Union africaine à exhorter tous ses États membres à faire de même.[6] C’est là que réside le problème (parmi tant d’autres) de la CPI : avant même qu’un génocide, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité puisse faire l’objet d’une enquête, un État doit ratifier le Statut de Rome qui a institué la Cour. Ainsi, des pays tels que les États-Unis ou la Russie, qui ne sont pas signataires, ne peuvent être poursuivis. Pour ce qui est du terrorisme culturel, la situation est exacerbée par le fait que ni l’Irak ni la Syrie, dont les bâtiments et artefacts anciens sont systématiquement détruits par l’État Islamique, ne font pas partie de la CPI.

Dans l’introduction du catalogue de l’exposition inaugurale du Mathaf à Doha en 2010, « Sajjil: A Century of Modern Arab Art », les commissaires Nada Shabout, Wassan al-Khudairi et Deena Chalabi ont écrit : « l’objectif du Qatar est de mettre en lumière les relations arabes et islamiques, qui sont des émissaires importants pour l’image et l’histoire du pays, de plus en plus pertinentes tant sur le plan local que mondial ». Il serait difficile de trouver une telle transparence quant à l’image et la construction historique du pays moins d’une décennie plus tard, mais le sentiment n’en demeure pas moins présent. Il convient de souligner que le Qatar, tout comme d’autres villes-états du Golfe comparables comme les Émirats arabes unis, n’est pas du tout un cas isolé. Cette mise à niveau d’une généalogie des civilisations comme moyen d’auto-inscription dans l’histoire mondiale est une extension du même phénomène qui posait arbitrairement les gloires des anciens Grecs et Romains comme le creuset de la civilisation occidentale et qui tentait, à travers ce qui est devenu l’hypothèse hamitique, d’affirmer que les anciens Égyptiens et autres civilisations africaines devaient avoir des racines caucasiennes. Pourtant, l’élaboration des généalogies des civilisations dans les pays du Golfe s’opère à l’heure actuelle et s’appuie sur le déploiement de technologies contemporaines, ce qui la rend d’autant plus fascinante.

Alors que l’Europe aurait pu favoriser le racisme scientifique comme aide technologique, nous voyons aujourd’hui l’impression 3D largement déployée comme une tentative de préserver, voire de reconstruire les monuments et les reliques détruits par l’EI. Prenons l’Institute for Digital Archaeology (IDA), une collaboration entre les universités d’Oxford et de Harvard et le Museum of the Future des Émirats arabes unis, et sa reconstitution de l’arc monumental de Palmyre rasé. L’arc en travertin a passé l’année dernière à parcourir les sommets intergouvernementaux depuis son dévoilement à Trafalgar Square, à Londres, jusqu’à son dernier passage au sommet du G7 de 2017 à Florence, avec des arrêts à New York et Dubaï. (L’on se demande si de tels objets patrimoniaux deviendront de rigueur lors de tels événements, comme l’un des portraits du bouquet de fleurs des sommets politiques de Taryn Simon).[7] Un rapport de l’exposition de l’arc à New York montre des points d’attribution, d’accès et de création de liens enthousiastes, comme en témoigne un extrait du discours du directeur exécutif de l’IDA, Roger Michel : « New York a prospéré exactement de la même manière que Palmyre : en tant que centre de commerce, d’art, de technologie, d’apprentissage. Tout ce qui était grandiose à Palmyre, c’est ce qu’il y a de grandiose à New York. »[8]

Des projets comme celui de l’IDA soulèvent des questions intéressantes sur la fongibilité de ces bâtiments et artefacts. Nous pouvons y voir la prochaine étape logique dans l’économie des moules et des copies qui caractérisent depuis longtemps les institutions occidentales.[9] Mais à qui appartient cet arc et ce patrimoine, pour autant qu’il appartienne à quelqu’un, sachant que l’original a été détruit ? (Tout comme l’idée d’un patrimoine commun est continuellement menacée d’appropriation par les forces du capital, on peut commencer à se demander si la possession adversative, ou le droit de squatter, sont les prochains.)[10] Des objets contestés plus récents, tels que des œuvres d’art provenant de camps d’internement japonais ou des œuvres pillées pendant l’Holocauste, commencent à être restitués, mais jusqu’à présent, il semble y avoir un délai de prescription implicite pour le butin du colonialisme.[11]

Un phénomène particulièrement insidieux dans ce sens est celui du rapatriement virtuel, qui étend les pulsions préservationnistes paternalistes des grands musées à l’exploitation de l’espace entre propriété et accès, en tentant de restructurer le patrimoine culturel de la même manière que l’essor des services de streaming et des e-books pour la musique et la littérature.

Qu’est-ce que l’artefact ou le monument à l’ère du shanzhai et de l’impression 3D ? Et qu’en est-il de sa valeur spirituelle pour une communauté ? Peut-être vaut-il la peine de penser au modèle de partage de fichiers P2P de programmes comme Napster ou Soulseek qui, avec Wikimedia, propose des logiciels libres et leur publication en libre accès, et est présenté comme un exemple de patrimoine commun de l’information ou du savoir. Il fonctionne parce que ses utilisateurs, chacun d’entre eux étant membre de ce patrimoine commun particulier, répartissent à la fois les ressources (la bande passante, par exemple) et les risques. À l’image d’un réfrigérateur partagé, les utilisateurs peuvent choisir ce qu’ils mettent dans le patrimoine commun. Dans le domaine de la culture, cependant, les gens possèdent très rarement ce choix. La même répartition des ressources et des risques se produit ici, mais avec des décennies et parfois des siècles de décalage : ces objets culturels survivent malgré une histoire souvent sanglante de coercition et d’assimilation forcée. À l’heure actuelle, télécharger des mix de bhangra piratés peut vous valoir une assignation à comparaître, mais porter un turban dans l’Amérique de Trump pourrait signer votre arrêt de mort. L’information et les données peuvent vouloir être libres, mais qu’en est-il de la culture ?

Cet article est paru en premier dans la série Future Public de e-flux, une collaboration entre l’initiative IdeasCity du New Museum et e-flux Architecture for IdeasCity New York, 2017. https://www.e-flux.com/architecture/future-public/151954/free-culture/

- ↑ Museum of Islamic Art, “About Us” (2016)

- ↑ Ed Yong, "Why Frog Tongues Are So Sticky," The Atlantic (1er février 2017)

- ↑ Richard Clayton, "The Life of a Song: ’This Land is Your Land,’" Financial Times (15 avril 2016)

- ↑ Hilary Bird, "Cultural appropriation: Make it illegal worldwide, Indigenous advocates say," CBC News (13 juin 2017)

- ↑ Jason Burke, "ICC ruling for Timbuktu destruction ’should be deterrent for others,’" The Guardian (27 septembre 2016)

- ↑ "African Union backs mass withdrawal from ICC," BBC News (1er février 2017)

- ↑ Taryn Simon, Paperwork and the Will of Capital, 2015

- ↑ Voir Claire Voon, "Slick Replica of Palmyra’s Triumphal Arch Arrives in New York, Prompting Questions," Hyperallergic (20 septembre 2016) ; Jane Park, "How should we attribute 3D printed objects?," Creative Commons (19 avril 2016)

- ↑ Alexander Provan, "Unknown Makers," Art in America (1er octobre 2016)

- ↑ La distinction de Cesare Casarino entre le « commun » singulier et aplati et le « patrimoine commun » s’avère utile. Voir : Cesare Casarino et Antonio Negri, In Praise of the Common: A Conversation on Philosophy and Politics (University of Minnesota Press, 2008)

- ↑ Hansi Lo Wang, "Art From Japanese-American Internment Camps Saved From Auction Block," NPR (16 avril 2015)